今日は2011年3月11日から5,420日

774週2日

14年10ヶ月

178回目の11日です。

震災から3年目の能登。

東日本の経験から、被災された方の疲れはピークを超えているんじゃないかと想像します。

皆様どうぞうご健康であられますよう、心よりお祈り申し上げます。

東日本は今年の3月11日に「15年」「節目」などと言われるかもしれませんが、

この15年でボクが出会ったきたのは「1人ひとり」というものなので、

引き続きただただ寄り添い並走する気持ちでいたいです。

復興の途上で失われてしまった方も少なからずおります。

そうした方々の意思を、被災の対岸で暮らす自分も大切にし、

これからの社会に活かして行かなければならないと、あらためて強く思う今年の年初でした。

みなさま、引き続きよろしくお願いいたします。

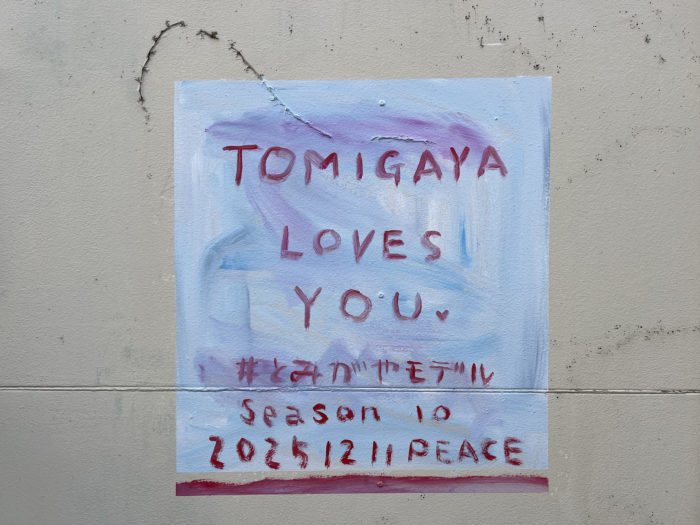

昨年12月20,21日、香港で開催された香港イラストクリエイティブショー10に参加しました。

イラストレーターズ協会のご縁で主催者と知り合い、現地に立ち会うのはこれで3回目。

これまでは協会のバックアップも受けて参加していましたが、

より自由に、より責任を持ったブース運営をしたくて、今回から個人でのエントリー。

ですが、アジア圏でイラストレーションの可能性を探りたい仲間を募って、

主に日本の年賀状にフォーカスしたグッズ販売を行いました。

今回何より、高校1年で16歳の息子を同伴させたことで、多くの気づきを得られました。

そんな息子とブース前で記念撮影。

背景のイラストレーションは、やはり今回お誘いしブースをシェアした京都在住のイラストレーターcacoさんの手によるもの。

過去にも積極的に香港の企画に参加くださって、現地でじわり人気が出ている彼女。

「こんなブースだったらいいな」という要望に、短期間でめちゃくちゃ頑張って応えてくれて嬉しいです。

おかげさまでブースは大盛況。

英語も広東語もまるっきりダメな自分を、英語が得意な息子が現地スタッフとの連携しフォローしてくれたこと、ありがたかったな〜。

今回グッズ提供をお願いしたイラストレーターの仲間には、香港の方に手に取ってもらえるちょっとしたアドバイスをしました。それもまずまずハマったんじゃないかな。

ボクが初めて香港に行ったのは2019年8月。民主化デモが行われていた時です。

日本の報道やネットの情報からその激しさを知るも、現地に行ってみると活気のある香港と出会うばかり。

香港の多くの方はネットでデモの情報を得て、自身の仕事や生活を優先した行動をとっていた。

あれから6年。

個人的に1年半ぶりの香港は、眼に見える部分では変わらず、ダイナミックで朗らかで優しい、そんのイメージ。

飛び込みで入る街の飲食店でも「ああ、日本人か」みたいな感じで、言葉の壁を超えた対応を頂きました。

何より「kawaii」を必要とする香港の若い人たちの存在が、うれしいんよね〜。

渡航する前は「なんで今ゆくのか?」などの危惧もされたけど、いや、そこに絵やイラストレーション、かわいいものを必要とするから行くんだよと。

で、実際に行って絵やイラストレーションを間に置いて人と向き合うと、簡単に飛び越えることの出来る国や政治体制、民族の違いがある。

日本でも香港でも、どこでも、自分が向き合うのは「ひとり」というものであり、その基本の上で『なぜ香港の方が「kawaii」を必要とするのか』を想像することで得られる、クリエイティブなモチベーションが尊い。

そうしたことを、16歳の息子はよりフラットな視線で見てるわけで、食事をしながら「どうだった?」なんて会話が出来たことも大きな財産になりました。

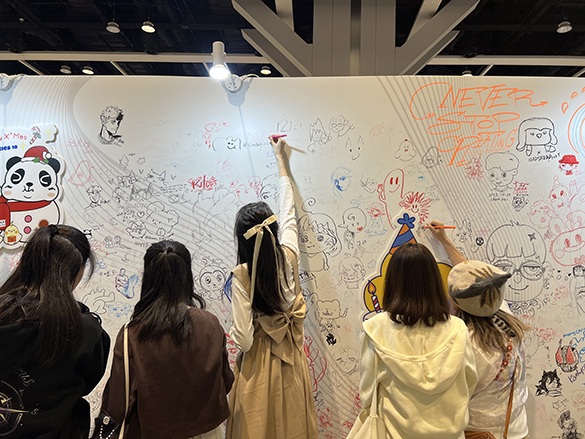

巨大なコンベンションセンターの中のひとつのホールで開催されている香港イラストクリエイティブショー。

その階下ではポケモンの発表会に多くの人が集まっている。

その隣ではAIを使ったアートやデザインの展覧会に、また多くの人が集まっている。

(AIに関して、韓国も中国も日本よりかなり先を走っているイメージ、、)

日本の16歳、何を思う?

で、今回。

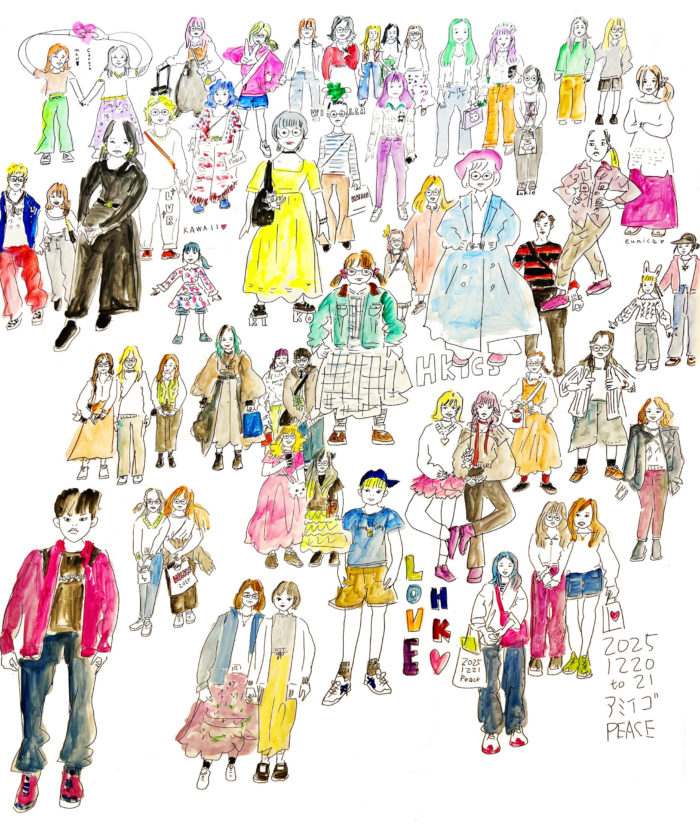

主催者がボクのためのライブペインティングのブースも用意してくれたので、ならば自分の勝手な絵を描くんじゃなくて、会場に来られた1人ひとりを描いてみることにしました。

ひとりに対しスケッチして着彩まで5分ほどで行うのを、2日で約4時間半、54名描いたのですが、

疲れた〜〜…

が、それ以上に楽しかったなあー

この画像は描き終えた絵をスマホで撮影した荒い写真を、Photoshopでブラッシュアップしたものだけど、なかなかの雑な絵ばかり。。

なんだけど、現場で向き合い描いたからこそのリアリズムがあって、やっぱ愛しい。

にしても、モデルになってくださった方に申し訳ないぜと、この絵をさらにスケッチする感じで1人ひとり描き直しをしています。

なんでこんな作業をしているのか?描きながら気がつくのは、香港で向き合う人の「キャラ設定されてなさ」。

いわゆる「〇〇系」に自身を押し込んでいない。だからか「キメ顔」が無い。その人なりの「キメ顔」があったとしても、それは「憧れの何者か」になるためでなく、「その人が背負っている何か」が滲んで見える表情だなと(これは台湾でも感じたことだね)。なので「描かなくちゃ」って強く思うんだろう。

日本でもこんな二人組に出会うけど、纏っているものがちょっと違う。

その違いが面白いのだけど、香港ではより自由なるものを感じるのはなんでだろう?

そんな話も息子と出来てよかった。

スケッチの最後の方でお母さんと娘さんの二人連れを描いたんだけど、2人がギュッと手を握り合ってる姿に、なんだろ、非常にドキドキした自分です。

という感じで、強烈な筋肉痛に襲われたライブペインティングも終了。

ああ、良い出会いばかりだった。

この経験からさらに自分は、自分が描くべきものと人が必要とするものをしっかり噛み合わせて、なんなら人ひとりを救えるくらいの「kawaii」を創ってみたいぜ。

香港のみなさん、また元気で会えましょう!