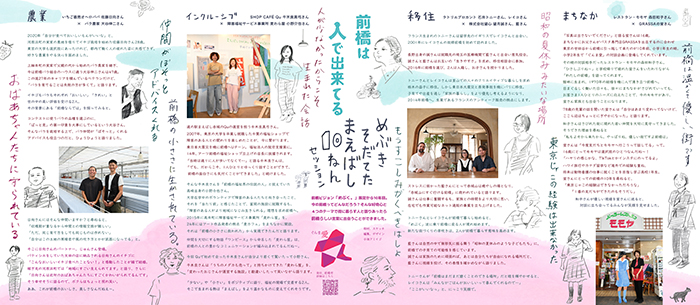

2025年11月26日発行の上毛新聞に掲載の「ぐんま愛」

群馬県内の自治体がシティープロモーションを行うページで、前橋市の今を伝えるべく、取材、編集、イラストレーション、デザインを担当しました。

前橋市ビジョン「めぶく。前橋市」策定から10年目というタイミングで(「めぶく。」の発案は前橋市出身の糸井重里さん)、今回は市の未来創造部・広報ブランド戦略課のスタッフが前橋の今を現す4つのテーマ、「まちなか」「移住」「インクルーシブ」「農業」と、それぞれのテーマに適任と思われる方をピックアップ。ひとテーマ2組の方が対談を行う形でのインタビューとして、ボクにオファーがありました。

この時点でこのページで何をやるべきなのか答えは出ていたはずですが、ボクも加わった後も丁寧なミーティングを重ねてくれたことで、「今のまえばし」を伝えるには、前橋に暮らす人の生きた言葉にスポットを当てたらいいだろうと直感しました。

そうして行った4度のインタビューは、自然とトークセッションのようなスタイルとなり、「さびれた」と言われた10年前の前橋と、「面白そうだね」と言われ始めている今の前橋とを繋ぎ、10年後の前橋を想像させてくれる「言葉」に出会うことが出来ました。

というわけで、暑すぎた夏の終わりの4つのセッションを、製作ノート的に振り返ってみますね。

その前に自分について。

群馬県旧勢多郡粕川村に生まれ育ったボクは、子どもの頃に前橋の街に行くのがとても好きな子どもでした。でまあ色々あって、高校は桐生の方へ。そして大学進学のため群馬を出ます。

その後大学は中退し、長澤 節主催のセツモードセミナーで絵と生き方を学び始めた自分にとって、前橋は変わらず「綺麗な街だなあ〜」と恋心を抱き続けた存在でした。

しかし、バブル期の前橋の変化に疑問を持ち(これは前橋に限らず、日本のスベテの場所に対してだけど)1990年代後半以降、前橋の「まちなか」が寂れてゆく姿に喪失感を抱くようになります。

ふと気がつけば、故郷の粕川も前橋市に組み込まれ、見慣れた前橋市の独楽のような形も、赤城山大沼からこぼれ落ちるデッカいナミダのような形に変わっていて…

そんな喪失感は、その後ボクが日本各地の街を歩いたり、なんならその土地の方と協働でイベントを創ったり、理想の街のあり方を求め障害者施設とのコラボをしてみたり、震災後は東北を歩いたり、何よりローカルに暮らす多くの愛しき人々と出会うモチベーションになったのであろうと、今になって気がついています。(ちなみに、まだ行けていない都道府県は高知県だけ…)

長年見失っていたような前橋ですが、2018年春に父が亡くなる前後で足繁く通ったことで、前橋の再発見が始まります。

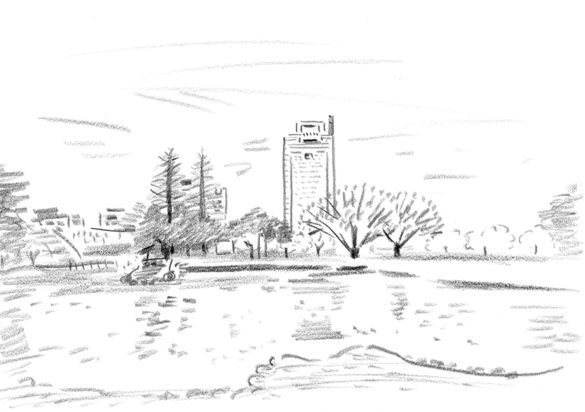

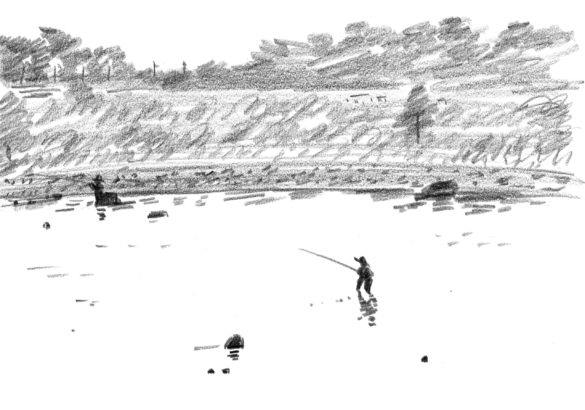

近年のまちなかでの動きは魅力的なものであり、そんな流れがあったからこそ、2023年にはまちなかで閉店した陶器屋さんで個展開催。街作りに関わる多くの人と出会います。今年5~6月には”前橋サバービア”敷島のフリッツアートセンターで展覧会を開催するため、前橋を歩き倒し、99枚のスケッチ作品を描き『ボクの知らない前橋』を体に刻み込むようなことをしました。

そんな経験を通し、今回の取材は「ボクは今の前橋を知らない」という前提で行っています。。

session 1_9月9日「インクルーシブ」

SHOP CAFÉ Qu 千木良真弓さん × 障害福祉サービス事業所「麦わら屋」 小野介也さん

道の駅まえばし赤城 SHOP CAFÉ Qu にて。

千木良さん、2024年の能登半島地震発災後、ボクが製作した復興支援用のポストカード利用を希望された方だったんだ。

というわけで、「心の2度めまして」のご挨拶をした千木良さん、ボクは勝手に男性と思っていたんよ。。

やっぱ人には会わねばならないね〜。

で、麦わら屋を運営される小野さんも、千木良さんとは前橋の街のあちこちですれ違っているはずなんだが、こうしてお話をするのは初めて?

障害者福祉の現場では、お互いどんな言葉を使うのか気にするところから会話が始まったりするんだけど、その部分を自分が先回りすることなく、なんなら訂正してもらうくらいの方がリアルに人が感じられるだろうと。ボケボケと質問を繰り返す自分に、お二人がとても真摯に答えてくれたことで、徐々に会話に熱が帯びて行きました。

そんなセッションの中で溢れた言葉、小野さんが理想と思う施設を運営する上で「前橋の”小ささ”に救われた」ということと、福祉ショップ立ち上げの店長に大抜擢された千木良さんの「当時は街を歩く人が”少なくて”、しかし、だからこそ多くの方とじっくり話すことができ、前橋の面白さに気がつけた」という言葉。

「小さい」「少ない」というネガティブに響く言葉を『若い人の軽やかなマインドでポジティブなものに変えられた10年』というものに、今の前橋の面白さが濃縮されているように思いました。

お二人とのお話は興味深いものばかりで1時間以上続きましたが、新聞紙上では600~700文字ほどに纏めなければなりません。紙面で伝えきらなかった部分で特に面白かったのは、お二人それぞれが福祉の世界に入ってゆく発火点の部分。

大学の専攻はそれぞれ福祉に関係無いものだったけど、それぞれ期せずして起きた障害のある方と触れ合いを、ポジティブに、もうちょっと言えば「当たり前のこと」と思えたことで、その人なりの人生が生まれたこと。

その発火点を語る姿に気負いは感じられず、実に軽やか。もうちょっと言っちゃえばオシャレ。時代が違えばロックスターになっていた?そんなことをボクに思わせてくれるボクより若い二人の存在が嬉しくってね。

『こんなマインドを持つ人が育つ土壌が前橋には ある』そう自信を持って言える日が来ることを想像しつつ、この企画で表現するべきことは『人こそ前橋の希望だ!』ということなんだろうと。取材の軸が見つけられたありがたい時間となりました。

そして、

この取材がきっかけとなり、来年2月14日にQu でインクルーシブなアートワークショップを開催することになりましたよ〜!

session 2_9月11日 17:00~「まちなか」

レストラン・モモヤ 森田和子さん × 高校一年のHさん

パーラーレストラン・モモヤにて。

「あ、写真は出さないでください」

「あと名前も」

前橋市内の高校一年生、16歳女子から対談を前に伝えられたお願いに一瞬フリーズ。

しかし秒で「わかったよ〜」「うちの息子も同い年、高一だからね、そういうのわかる。」「うん、なんとかなる、なんとか。」と切り返す。

10年前、小学一年生のHさんは、お父さんの仕事の関係で東京の世田谷から前橋に移住。

この日の対談相手、レストラン・モモヤの森田和子さん(現在78歳)と過去の(2017年)上毛新聞のこの企画ページに登場。

当時小学2年生だったHさんのことを「元気でよく喋る子だったよね〜」と嬉しそうに語り、対談スタート。

自分は心の中で「紙面のビジュアルどうしよう??」と考えつつも、Hさんの10年の変化こそ、この企画に確かな言葉を与えてくれるんだと確信し、相変わらずボケボケと質問をしてゆきました。

そうすると、これは本紙でも書いていますが、学校帰りで疲れた16歳を労るように、和子さんが優しく語り続けた「わたしの前橋」クロニクルが沁みるんだ…

ボクの生まれ育った世界的な養蚕地帯の郡部から、仕事を頑張った人たちが上毛電鉄に乗って前橋の街へ。そこで1人ひとりの幸せを謳歌していた『人の湧き立つ1970年代の前橋まちなか』。嗚呼、これこそが自分の愛した前橋。

なんだが、今は未来方向を向かねばだよね。

そんなボクの危惧を吹き飛ばすHさんの言葉。

(この10年)「わたしは変わっていないけど、この辺はにぎやかになった」からの、

Hさんにとってこの10年の前橋は「東京じゃこの経験は出来なかった」と。

これは親御さん、和子さん始め地域の方々、学校や友人との良好な関係だったり、前橋が人に与えてくれる余白があってこその「経験」なんだろうと。

それをさらに裏付けてくれたのが和子さんの「前橋は温かく 優しい街です。」

自分は前橋の表層的な部分を見て「さびれた」とか「盛り上がっている」と語ってしまってはいないか?

前橋の街で人が生きるために空気を送り血をめぐらせているものがなんであるのか、この企画でボクが答えを出すわけにはいかず。しかし、この紙面に出会った人が考えてくれることが、前橋の未来を創るんだと確信した対談。

この紙面のデザインラフを見せた段階で、Hさんはお名前だけ解禁OKとなりました。

その辺は本紙で確かめてよ〜〜

session 3_9月16日 09:30~「農業」

いちご直売オヘロパパ 佐藤日向さん × バラ農家 大谷伸二さん*前橋バラ組合

いちご直売オヘロパパのビニールハウスにて。

28歳の若さで立派ないちご栽培農園を営む佐藤さんと、前橋を象徴する花「薔薇」の栽培で高い評価を得ている大谷さんの対談。

ですが、ほんとごめんなさい。

ボクは佐藤さんのイチゴを食べたことも、大谷さんの薔薇に触れたことも無い、そんな失礼な状態でお話をうかがわねばなりません。(新聞記事がリリースされる対談から2ヶ月ちょっと後も、イチゴが実る季節にあらず…)

これまでやってきた仕事では、食べた実感を持たぬ表現は避けてきた自分です。過去に渡辺麻里奈さんと雑誌Hanakoで食の連載をしていた4年間では、麻里奈さんかお店紹介の原稿が届いたら、締め切りまでの5日の中で実際に食べに行って、絵を描いていたんよね。(ギャラはすべて胃袋の中に消えました)

しょうがない、ほーんと「何も知らぬよそ者」としての自分で臨むしかなかった対談。

お二人とも職人気質の農家さんで、多くを語るより、本質的なことをズバ、ズバッと口にされる感じ。そんな興味深いワードに出会うたび、会話をスタートラインに戻しその意味を探る「もっさり」したボクの仕切りに、我慢強く付き合ってくださったのは、やはり日々植物と向き合うことを生業とされているからなんだろう。

対談の冒頭「なぜこの仕事を選んだのか?」に対し、佐藤さんは「東京で学ぶ選択肢もあったが、東京で働く人たちの姿を見て、自分がやるべき仕事では無い」と判断したとのこと。実際はもうちょっと辛辣な言葉で、東京もんの自分はうなだれつつも、これだけで前橋で農業を営む優位性が感じられるわけで、心の中で「よっし」とガッツポーズ。

そうした強い言葉に対し、大谷さんが「バラ生産者の仲間がボソッとくれるアドバイスに助けられる」と、やはりボソッと語ってくれたことに、そうだ、群馬の生産者は「ボソッと」良い話をされる方が多いイメージだったなあ〜と。子供の頃を思い出した自分です。

そんなアドバイスをくれる仲間がいちご生産の世界にはいるのか?佐藤さんに尋ねると、イチゴの仕事の繁忙期が重なるため、仲間同士で研鑽を高める場を作ることは難しく、そもそも同じ作り方をしても同じものは作れず。「自分はこの土地の気温差や風の吹き方などが武器になっている」と佐藤さん。

佐藤さん!この言葉頂きます。と前のめりになる自分。

そこに佐藤さんのパートナー、じゅんさんが現れて、この対談をニコニコして聞いてくれたので、お二人のなれそめを伺ってみると、終始「イチゴ色」に染まった甘酸っぱい話でね…

栃木から嫁いできたじゅんさんが、地域のみなさんに助けられていること。

さらに「(日向さんは)近所のおばあちゃんたちに守られているんです」って。

ああ、早くここのイチゴを食べたい!大谷さんが育てたバラを愛でたい!!

ボクのこんな気持ちが伝わる記事にしなくちゃって、1時間半もお時間を頂いたちゃった楽しい話を、500~700文字にまとめなければならないプレッシャーを感じた、美味しい対談でありました。

session 4_9月16日 13:30~「移住」

ラトリエブロカント 石井トニーさん・レイコさん × 株式会社望心(もこ) 望月 誠さん・藍さん。

L’atelier Brocanteのアトリエにて。

はじめまして、望月 誠さん、で、パートナーは「藍さん」ですね…

「えっ、愛と誠 じゃないですか!」などという軽口から始めた対談。

いや、「はじめまして」の場所、トニーさんとレイコさんが運営するフランスのアンティークを扱うアトリエ、ラトリエブロカントの美意識に溢れた空間に気後れしてるのは望月さんご夫婦だけでなく、ボクもだったんだよ〜

さらに「はじめまして」の2組のご夫婦の対談。お互いオープンに語ってもらうには?ということを考え続けた時間。

「移住」を決意する際、なんらかのネガティブな事象を乗り越えたこともあるでしょう。

4名の「人となり」を掴むために、細心の注意を働かせながら話を進めようとする自分ですが、そうするために過度な自分語りを繰り返してしまってるなと、ちょっと焦りながら会話を進めてました。

ただ、自分を語ることで、インタビューは5名のセッションに変わったなあと。

この企画の目論見は「移住から今に至る生活」を聞き出すということだと思いますが、それ以上のこと、「これから前橋がどういう姿であってもらいたいか」「わたしは前橋でどう生きたいのか」そんな1人ひとりのビジョンを共有するような時間になったのではと思います。

フランス生まれのトニーさんと前橋出身のレイコさんがイギリスで出会い、栃木の益子を拠点としたフランスアンティークを扱う仕事を行うも、東日本大震災を機にパリへ。その後家族のことを一番に考えた移住先が前橋であったこと。

埼玉の医療機関で長野出身の誠さんは藍さんと出会い、意気投合し、「お互いの生きやすさ」を尊重し移住相談会を経て前橋へ移住。お子さんを授かる。さらに家族のことを考えた誠さんは、在宅で仕事の可能なネット通販事業を始める。

そんな「移住クロニクル」な対談を通しひとつ気がついたのは、ネットでものを買うことが当たり前になったところで、群馬県の前橋市で仕事をして暮らすことの優位性が高まったのではということ。東京まで1時間半。赤城山はじめ群馬の豊かな自然へのアクセスが便利な前橋。海は無いけど、大きな自然災害のリスクは低い。家賃も東京から比べたら…(心で泣く自分です)

藍さんの「前橋の自然の中で無邪気な姿を見せる、昭和の夏休みのような風景に子育ての可能性を感じる」って言葉に、誠さんが「うん、うん」とうなずく風景が、前橋にとって可能性だなあ〜

レイコさんは「私たちが移住してしばらくすると、男性が前橋に戻ってくるようになった」と。

このまま使うと誤解を生むのではと、本紙ではニュアンスを変えています。

レイコさんが語ったことの本質は、「めぶく。」という前橋市ビジョンが策定された10年前辺りから、JINSの田中 仁さんを中心とした民間での街作りが活発になった前橋。それを面白く感じた人たちが、前橋の可能性に惹かれてUターンすることが増えた。それにより街のクリエイティブのクオリティが高まり、トニーさんとレイコさんが前橋を拠点にする意味も高めている。ということでしょう。(実際にボクも前橋に惹かれてこの対談を行なっている)

ただこれは始まったばかりのことだよね。

トニーさんに前橋ってどんな場所ですか?と尋ねると「まだまだ磨くべき場所」だって。

いいね〜!希望が無ければ語れない言葉。

日本で暮らす中、前橋が選択肢となること。こんな記事を通してでも多くの人に伝わるといいな。

この取材は、9月の3連休の前後で行いました。

それは同じく広報ブランド戦略課のスタッフが中心となり結成された「まえばし名刺プロジェクト」の取材を挟んだスケジュールで行いました。

前橋で暮らす人の「わたしのまえばし」を探り、取材し、260枚のスケッチを用意し、市役所職員による投票で100枚を選び、100枚の名刺の裏に100種類の「まえばしスケッチ」を施すというプロジェクト。

この取材に至るまで、市の職員と何度もセッションを重ね、「前橋とはなんであるのか?」を探求してきました。

この2のプロジェクトが交差したことで気がつくのは、前橋が有する「やさしい余白」に、前橋で暮らす人たちの幸せが息づいているんだろうなということ。

こうしてスケッチによるイラストレーション制作、編集、デザインを進めて行く上で、絶えず「やさしい余白」というものを意識。実際仕上がったものはなかなかの文字量ではありますが、 でも開いて出会う新聞紙面からは前橋らしい「やさしい余白」を感じてもらえるはずです。きっと。

そんなものを一緒に作り上げてくれた前橋市と上毛新聞のスタッフ、

そしてボクに真摯な話を聞かせてくださったみなさんに感謝いたします。

今はこのプロジェクトが手から離れて、ちょっと寂しいじゃねえか…

以上、

3ヶ月ほど費やして書いたラブレターのようなものを振り返ってみました。。

2025

1126

アミイゴ

PEACE!!

初めての能登は飛行機とバスと徒歩。

初めての能登は飛行機とバスと徒歩。