今日は2011年3月11日から5,359日

765週と4日

14年8ヶ月

176回めの11日です。

宮崎県都城市のS.A.Lgalleryでの花の絵の展覧会「花さくところ」

11月9日で会期を終えました。

思いがけずとても美しい展覧会が創れ、

思いがけずこれまで描いてきた花の絵に新たな命を吹き込まれたような、

ほんとありがたい時間になりました。

あと、なんだろう。

絵を見てくださる方々の姿も、とても美しく思えたギャラリー。

それは、

ギャラリーのオーナーでこの場所をスタジオとして版画制作を続ける黒木 周さんやそのご家族、

ここを愛する方々のマインドが、この場所を美しく磨いているのではないかと思うのです。

展示設営が終え、当日開場までの時間を使ってご挨拶文を考えていたら、

東日本大震災前に花の絵を描こうと考えたこと、あれこれ思い出したので、

なるべく飾らず言葉にして、ギャラリーの隅っこに貼っておいてみました。

「花さくところ」について

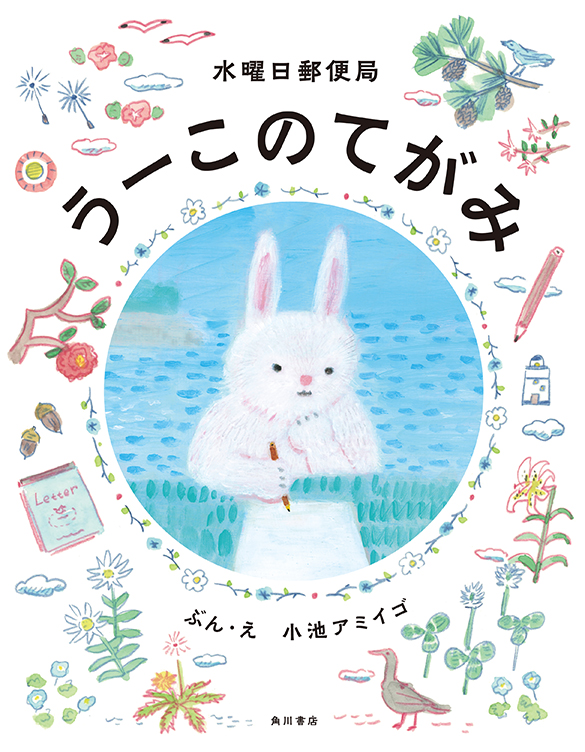

はじめまして、小池アミイゴです。

この度S.A.L galleryからご縁をいただき「花さくところ」という名の展覧会を開催するこになりました。

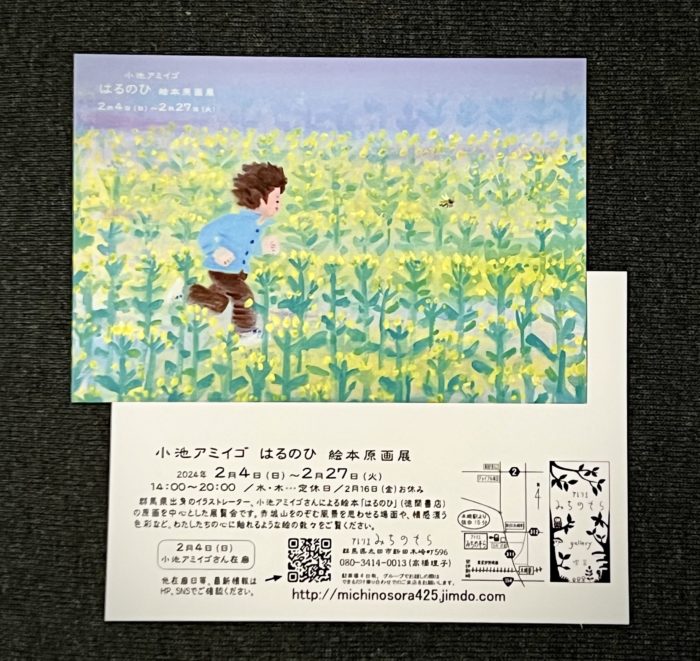

ボクは普段東京の渋谷区の富ヶ谷という静かな街で、イラストレーションの制作やデザインの仕事をして、時間に余裕あれば好きな絵を描く生活をしています。

花の絵は2009年の1月、食べるために買っておいた菜の花が台所で花を咲かせているのが可笑しくて、描いてみたら「自分らしい」絵に出会えたことから、今も描き続けています。

その年の暮れには息子が生まれたことで、街や人、花への視線に変化が生まれ、「花を描かなくちゃ」って思うことが増えて行きました。

自分にとって花を描くことは人を描くことであり、それは命を扱うようなことでもあるのだろう。そんなことを思い始めた2011年3月11日東日本大震災発災。多くの人が表現することをフリーズさせた中、自分は被災地を歩き、風景や花の絵を描き続けました。それが出来たのは、やはり自分が花の絵を描いていたからだと思います。

2020年、新型コロナで休校となった小学5年の息子との100日間では、息子に「勉強しなさい」と言わねばならぬ自分に対し、『毎日花の絵を描きSNSにポスト』することを義務付けてみました。

交通量が極端に減った東京の街の、春から初夏にかけての息子との濃密な時間。光も空気も美しい街では、やはり花が美しく輝いて見えました。コロナは大変なことだったけど、でも、何が幸せであるか深く考えられた時間を、今は懐かしく思います。

時を遡って2008年12月末。ボクは初めて都城を訪れました。

セツモードセミナーで一緒に絵を学んだ仲間、玉利くんがこの街で亡くなったと聞いたからです。

福岡から高速バスで都城まで。そこから歩いて西都城駅、さらに川を土手沿いに遡って、S.A.Lに程近い玉利さんのご実家まで。

初めましての風景を眺め、冷たい空気を吸って吐いて、色んなことを考えながら辿り着いた彼のアトリエで、玉利くんが描いた懐かしいチューリップの花の絵に再会しました。

2009年1月、福岡に滞在していたボクは、東京でお世話になっていた友人が末期の癌であるとの連絡をもらいました。「どうしたものか」と思いながら東京に戻ると、食べようとして買っておいた菜の花が咲いていて、ボクは2枚の菜の花の絵を描き、1枚を友人の家族に贈りました。

こんな文章を書き終えて、

ああそうだったなと思って。

いろんな人の顔が浮かんで。

そうか、今自分はここにいるんだと。

2008年12月の都城は、

いつか沈んでしまうのではと感じた場所でした。

今回そんな話をすると、

ある方は「大変だった」と、

ある方は「そんなことない、ずっと元気だったよ」と。

2008年はリーマンショックの年ですね。

自分の故郷、群馬県の前橋の街が寂れて沈没しそうだったことに心痛めていた目は、

自然とネガティブなものをキャッチしていたのかもしれません。

それでもボクが乗ったバスが到着したあたり、

バブル期前後の都城がドンと打ち出した「あらたな街」の20年後の姿は、

道に迷い続け、疲れ、ただ立ち尽くすしかない人のようでした。

今回、まさにそのエリアがあらたな力を得て再起している姿に出会うことが出来て、

これは日本の社会の希望だなあ〜と。

2008年に寂れてなんの建物かも想像できなかった、元ショッピングモールは、

立派な図書館として再生され、若者やお年寄りの第三の居場所として活躍していました。

いや、すごい図書館だなあ〜〜

一言では語れない魅力が詰まった場所だけど、ともかく本に手が伸びる場所。

そして居心地が良い場所。

館長さんに伺うと、

この図書館ができてから8年、子どもたちの様子が明らかにポジティブなものに変わったって。

いや、箱を作っただけではそんなことは叶わない。

やっぱ関わる人の在り方がこの図書館なんだろうなと、ここに関わる方と交わす朗らかな会話から実感。

そういや都城市、ここしばらくふるさと納税で得た寄付額日本1位だったんだって。。

2008年、ボクが寂しいと感じてしまった都城だけど、

そこで危機感を持って行動に移した人は確かにあって、今の都城がある。

これは、日本の他のエリアでも頑張ってやれることだろうけど、

「こっちを見て!」と人を振り返らせるアピール力は九州ならでは、

都城ならではなんだろうなと。

東日本の被災エリアの方々や、故郷群馬のあり方など振り返って思ったりもします。

でも、その違いがこそが日本の社会の多様な魅力であると感じるボクは、

それぞれのエリアらしさが発揮される場所創りを地道に取り組んでいるような人を、

たはり地道に応援してゆきたいぜ。

今回は展覧会だけでなく、S.AL.galleryでの大人ワークショップを開催。

さらには昨年知り合った宮崎市在住で図書館司書や絵本専門士を務める佐藤さんの計らいで、

都城を中心に宮崎市や熊本の益城町まで赴き、

子どもワークショップや大人ワークショップ、学校会での講演会や地域のお話会、

イオンモールでのぬり絵似顔絵なんてことまでビッシリと組み込んでもらいました。

おかげさまで、自分の勝手な見た目では得られる宮崎や都城や益城町の魅力を、

子どもたちと接するからこそののリアルさで感じられました。

また、子どもたちを見守る方々との会話から、今の社会で必要とされるこに気づくことも多く、

とても意義のある、絵の具まみれのハードワークの11日間になりました。

うん。これは良い未来を創れそうだ!

しかし、絵の具を何度買い足しては、絞り切られてしまったことか…

しょうがない、みんなまた元気で会おう!