今日は2011年3月11日から5,206日

743週5日

14年3ヶ月

171回目の11日です。

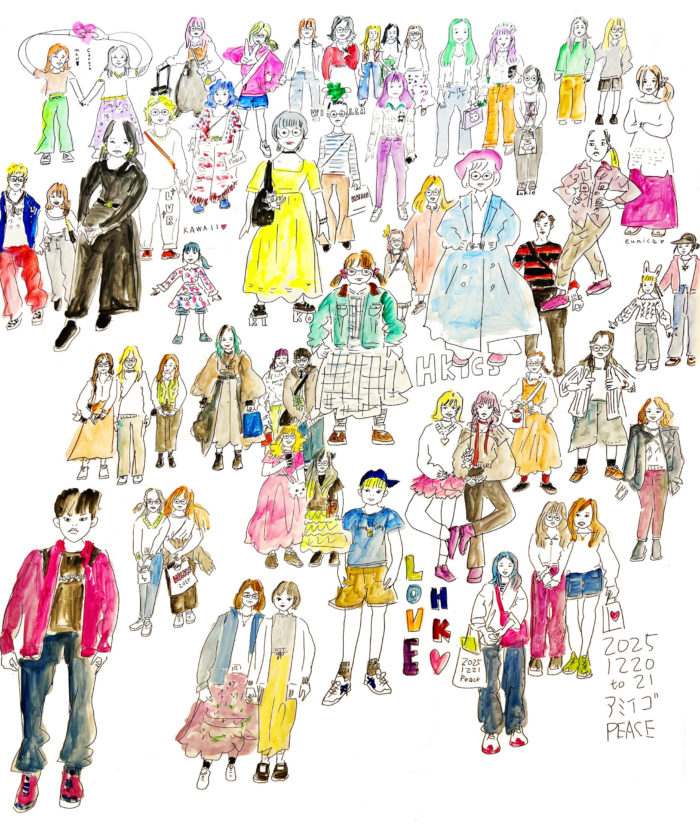

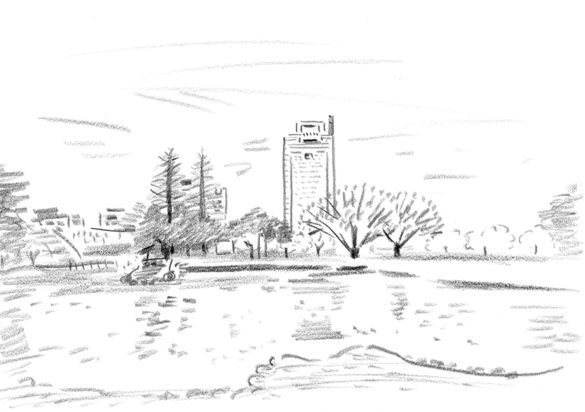

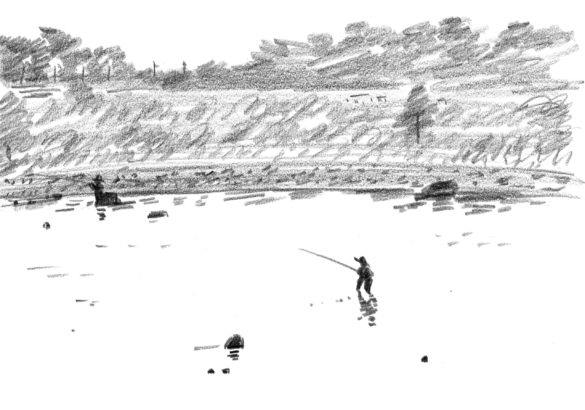

アップした絵は、

現在群馬の前橋のフリッツアートセンターで開催中の展覧会「まえばしスケッチ」に追加展示した絵。

展覧会が始まって1週間後の5月17日、フリッツアートセンターでbaobabのコンサート

「かぜつちうた」を開催しました。

過去に何度かやってきたように音響を自分が担当し、

baobabが積み重ねてきたたことを大切に、お互い尊重し合いアイデアを出し合い、

この場所にアジャストさせたことで、フリッツという場所ならではのコンサートを目指します。

本番前には土砂降りだったの雨も上がり、リハーサルで高まった心の熱をちょっと冷ましておこうと、

マジックアワーの光に包まれた敷島を歩いてみました。

ああ、綺麗だなあ〜

池に浮かぶ白鳥ボートの可愛らしさ。

水道タンクとヒマラヤ杉が生む光と影の構図。

松林に斜めに差し込む光の帯の鮮烈さ。

人と志を共にし、ひとつの現場を創る作業は、

ボクに「美しいものをただ美しい」と思わせてくれる目を与えてくれるようです。

積もった松葉を踏んで歩く時の体が浮くような優しい感覚。

自分は今前橋を描いた展覧会を開催しているが、

その目の前に広がる風景を何一つとして描けていないと思う刹那。

直後に始まったbaobabのコンサートは、

やはりこの日この場所でしか生まれ得ぬ作品へと昇華しました。

あとは東京に戻り見たものを描くだけです。

baobabとは2008年に東京の渋谷で出会いました。

彼らの暮らしのある大分から車で移動しながらコンサートを続け、

最後に渋谷で開催していたボクのイベントに出てくれた。

その音楽に「若い兄妹が生きてきた時間だけがきっちり鳴っている」と直感し、

1ヶ月後に彼らの暮らす大分県、現在の杵築市山香という町まで足を運び、

森の中の古民家で半農の生活と、楽器作りや音楽活動を両立させる彼らの生き方に出会いました。

今振り返ると、その後に起きた東日本大震災に対しわずかでも正気を保ち向かってゆけたのは、

そんな彼らの暮らしに出会っていたことで、人間に対する希望を窒息させずにいられたからなんだと思います。

あの日から14年めの初夏、baobabと前橋でひとつの作品を創るような作業を出来て、

何かひとつ前進させることが出来たのではと思っています。

「まえばしスケッチ」という展覧会は5月10日から始まり6月29日が最終日で、

ちょうど1ヶ月が経ったところです。

baobabのコンサート以外でも在廊を繰り返し、来場される方と言葉を交わすことで、

自分のやっていることの意味がわかってきます。(自分はコンセプトを立てる前に体が動いてしまう)

より明快になったことは、

自分は前橋という街を喪失した心の痛みに対し、セルフケアのような作品制作をしている。

ということです。

子どもの頃に憧れたキラキラした街前橋は、バブル経済が弾けた頃から急速に寂れてゆく。

日本一の車社会と言われる群馬にあって前橋の市街地は、求心力を持つ観光スポットを持たず、

またその周辺に郊外型の大規模商業施設が出来たことや、人々の画一的な消費行動が進んだことで、

2000年代初頭には学校の教科書に「典型的なシャッター商店街」として掲載されるほどに凋落してしまう。

こうしたことは日本の各地で同時進行的に起きたことだけど、

それでも前橋の風景は、東京に出て「よそ者」となった自分でも心に傷のつくほどの凋落です。

これはボクの勝手な印象でしかないのですが、

『前橋という街は経済の津波にさらされ大切なものを流されてしまった』と。

実際、東日本で津波被害に遭った場所に立って「前橋みたいだ」と思ってしまったこともあります。

それでも「いつかボクの前橋を描かねば」と考え続けてきて、今回。

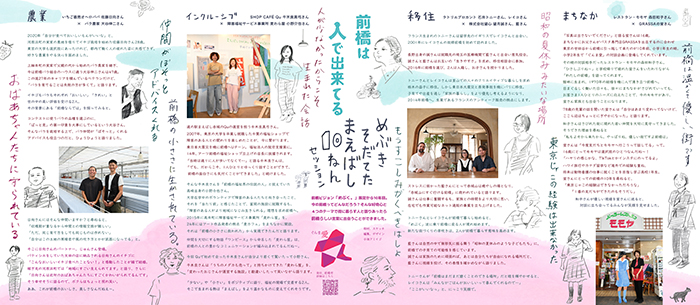

数年前より前橋をアートの力で更新させてゆこうという動きが生まれ、

多くの人が前橋に力を注ぐようになりました。

薄汚れて見えてた場所にやわらかな光が当たって見えるようにもなっています。

方や前橋の郊外である敷島では、

フリッツアートセンターという場所がオーナーの小見さんの美意識を保つ形で40年、

「敷島らしい」空気を模索しながらも醸成を続けています。

自分はそのふたつのエリア、前橋駅から街中を抜け広瀬川沿いに敷島までの5kmを歩いて、

目に止まるものを描くことで展覧会を作ってみようと考えました。

その5kmの途中に「平和町」と名付けられた街があります。

それは日本各地で、特に空襲による被害を受けた場所に対し与えられている町名です。

前橋では、現在の中心地の周辺部、街の賑わいの途切れたのどかな住宅街エリアが「平和町」です。

子どもの頃父から何度か前橋空襲の話は聞いていましたが、

こんなのんびりした場所まで爆弾を落とされたのか?という疑問から、

空襲被害に遭ったエリアを調べてみました。

ちょっと古い資料なので、

Googleマップに消失エリアを被せてみると、

なんと!

自分がボケ〜っと歩いている場所の半分は火の海だったのか、、

1945年8月5日の夜から6日の朝にかけて、

535名の命が失われ、6万人以上の人が焼き出された。

(その数時間後には広島で原爆が投下され、9日後には無条件降伏が国民に知らされる…)

自分が子どもの頃に憧れたあのキラキラした前橋は、

完全な焦土の上に再建された街だったんだと、あらためて…

わかっていたつもりだったけど、

自分は今回あらためてこの街を歩き、この街を自分の身体に刻み込むことで、

この街に暮らす人の視線に寄り添い、この街の何か美しきものを見つけようとしているんだろう。

それは自分の喪失感を癒す作業でもあるわけです。

人は焼け野原にボクが憧れたキラキラした街を造り、

焼け出されてしまったあるエリアを「平和町」と名付けた。

そんな街も経済の大津波に晒され、

ボク個人の感覚では喪失してしまった。

それでも視線をちょっと振ると、

どなたかの家の塀の脇に刈られずに残された小さな花と目があったりする。

そんなふうにして描いてきた絵を間に置いて、展覧会に来られた方と言葉を交わすと、

色々と気がつくことがあります。

まず、人が穏やかで優しいなあ〜ということ。

これは東京に出る前までに感じていたガラッパチさと随分印象が違います。

それはどうしたことか、さらに会話を重ねてみて、自分なりに考察してみました。

前橋は全国亭に有名で求心力のある観光スポットを持たない街、それも県庁所在地です。

過去には養蚕業から製糸業の核として、日本の経済を牽引する街でしたが、

昭和に入るあたりで失速し、戦争で街ごと焼かれてしまいます。

そんな歴史を振り返ってみると、

今回のスケッチは空襲に耐えて遺ったものを自然と街の象徴として描いてることに気づきます。

ともかく前橋は「何も無い」状態から、

ボクのような子どもが憧れるキラキラの街を再建させた。

そうした街を造るには、とてつもないパワーが必要とされるんだけど、

でも自分が憧れたキラキラ前橋はパワフルなだけでなく、優しかったように思い出されるんよね。

その優しさとは?

ともかく街を歩き続け、疲れた身体が気がついてくれたのは「余白」

過去の前橋には「誰でも居て良いと思わせる余白」あ、物理的にも心の領域にもあった。

メインの商店街を歩くと誰かと肩が触れちゃうくらいの人出でも、余白があった。

「誰でも」なので、ある意味清濁呑み込む街の懐の深さがあり、それは場合によっては危険も含むのだが、、

あれはもしかしたら、戦争で焼かれた街の人の心に宿り続けた刹那なる思いが、

他者に対しても「居ても良い場所」を与えていたのではなかっただろうか?

また、戦争による喪失は、街に暮らす人たちに文化に対する強い憧憬を生んだはず。

言葉に出来ぬ理不尽な出来事に無力を叩きつけられた人は、文学や芸術からその回答を得ようとします。

それはとてもパーソナルで静かな行いであり、そうしたものが徐々に束になってひとつの運動のように育っても、

大声で何か訴えるようなことでは無く、やはり静かに粘り強く続けられるようなものです。

ただ、ボクはそこから漂うほのかな香りのようなものに気がつき、

そこはかとない文化的に香りこそ前橋の魅力であると、幼いながらに気がついていたはずです。

父に連れて行かれたクラシックのコンサートや、母に連れられていった演劇などなど、

今振り返ればなんて凄い表現者たちを前橋は呼んでいたんだと思う。

そうしたものを高度経済成長期の最後の方にキャッチし、良きものと捉えるも、

世の中のほとんどの人が「中流」を意識し始めた80年代、

バブル前夜の前橋がどんどんと漂白され、表向きオシャレな装いを見せ始めたのには違和感を感じ、

ふと気づくと自分の居て良い場所が見えづらくなっていなかっただろうか。

古く使い勝手が悪いから「しょうがない」取り壊された前橋駅の駅舎のことを、

自分は事あるごとに個人的喪失として思い出したりしています。

もちろん「誰も」が住みやすい街づくりに、自分の憐憫の情など関係無いのだと思うのだけどね。

でもそも「誰も」がなんだか生きづらさを感じているのはなんでだろう?

そうして前述するように個人的な喪失を感じるほど衰退してしまった前橋の街ですが、

ここ数年で新たな魅力的な顔を見せるようになっています。

そこには、たとえば成功を収めたJINSの田中仁さんのような民間の力が投下したお金や発想、

そこに集う人の力、そこから育つ人の力、そして行政との噛み合わせの妙があります。

では、それはなぜ実現出来たのか考えてみると、

極論だけど前橋にお城が無かったことではないかななんて思うんよ。

立派なお城がある街の人は、その力を活かそうとする街づくりをするんだけど、

前橋には城が無い。

力強くアイデンテティとして語れる産業も、そもそも街そのものを空襲やバブルで失っている。

遺されたものは「危機意識」だけってくらいなんだけど、

しかし、お城のようなもの、極論すれば富士山のような象徴が無い分、

前橋の人は危機意識をエネルギーに、あとは何物にも囚われぬ軽やかな発想とマインドで、

新しい街作りに取り組めたんじゃないかな。

新しい街の姿がちょっとでも見えてきたら、

もともとの人の優しさが「あなたの居て良い場所」を可視化させる力を発揮させてくれる。

あれ?

もしかして前橋は「軽い」という言葉を今の日本に必要なポジティブなものに更新させ、

なんなら社会の価値観も良い方に変えてしまう力を持っているんじゃないか?

なんて思い始めています。

求心力のある観光スポットは持たぬが、街が余白だけになりかけてしまったが、

人の気持ちに覆い被さる余計なことは、街を流れる利根川や広瀬川の豊かな水が、

そして上州名物赤城降ろしの空っ風がどこかに流してすっ飛ばしてくれる軽やかな街。

それが魅力だと思うと、

前橋には希望しか感じられないぜ!と思うのはボクだけだろうか。

ところでこの感じ、

ボクは福島県の福島市の街中で起きていることと似ているかも。

震災と原発事故を経験した福島。

それはある意味「何も無い」というくらいの場所まで人のマインドを落とし込むも、

その危機感があるからこそ、人は考え続け、人と人のつながり大切に育て、

人と人の間に生まれる発想を生かして、今。

「誰でも居て良い場所」があちこちに感じられる優しい街に変わってるイメージ。

これからの前橋が、東京を頂点とする中央の価値観に追従するとは考えられず、

しかし、福島の街の人たちと繋がることには、価値を感じるなあ〜。

もしくは、大分の山間の町baobabの暮らす山香とかね。

そんなことを思えるのは、日本の社会が画一的に漂白されてゆく時代に争い、

人の弱さを慈しみ美しく生きることを良しとし、ツッパらかって本屋なども営み40年、

前橋の優しい文化の生命維持装置のような敷島のフリッツアートセンターという場所が、

前橋の過去と今をパラレルに見せてくれるからなんだろう。

フリッツアートセンターでの展覧会「まえばしスケッチ」はあと2週間ちょっと、

6月29日が最終日です。

『まえばしスケッチ』小池アミイゴ イラストレーション展

フリッツ・アートセンター / ギャラリー

2025年5月10日(土) – 6月29日(月・祝)

11:00-18:00

入館料 _無料

休館日 ‖ 火曜日(祭日の時ははその翌日)

〒371-0036 前橋市敷島町240-28

Tel. 027-235-8989

web. theplace1985.com

mail. info@theplace1985.com

ボクの在廊予定は

6月15日(日)、16日(月)

6月27日(金)、28日(土)、29日(日)

最終日イヴの28日には、エリリャオとファルコンをお呼びして、

架空の絵本の世界を唄で表現する試みを行います。

ライブ + ワークショップ

エリ・リャオ + ファルコン c/w 小池アミイゴ

6月28日(土) 18:30 開演(開場 18:00)

フリッツ・アートセンター

15日午後と29日午後にはそれぞれお話会が行われ、

15日はガザと渋谷の子どもたちを絵で繋いで作った絵本「みんなで見た こどものえ」で、

ボクが子どもたちに行ったセッションを再現して体験してもらえます。

などなど、

もはや終わってしまうことの喪失感が込み上げてくる展覧会に育っています。