今日は2011年3月11日から4,689日

12年10ヶ月

154回目の11日です。

1月1日に発生した能登半島地震。

今日11日の段階で、213名の方が犠牲になり、

まだ安否がわからない方も多数おられるとのこと。

これ以上被害が広がらないことを願うばかりであります。

能登は昨年7月にご縁をいただき、

その際にお世話になった方が現地から情報発信して下さっています。

ただただ厳しい現地の状況に触れ、

災害救助の能力を持たぬ自分の無力を知るばかり。

ほんとみなさん、どうかご無事であってください。

自分で出来ることとして、

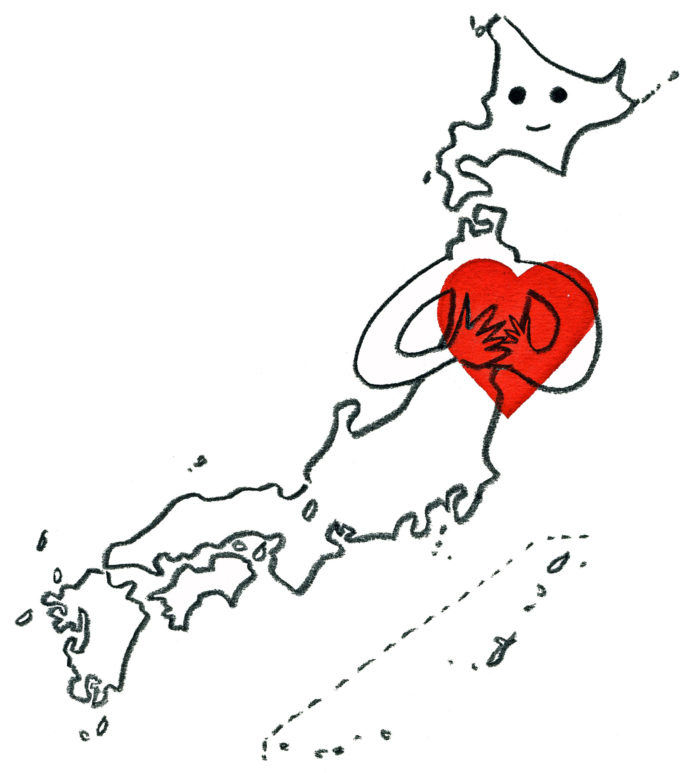

東日本大震災の時のアクションを踏襲し、

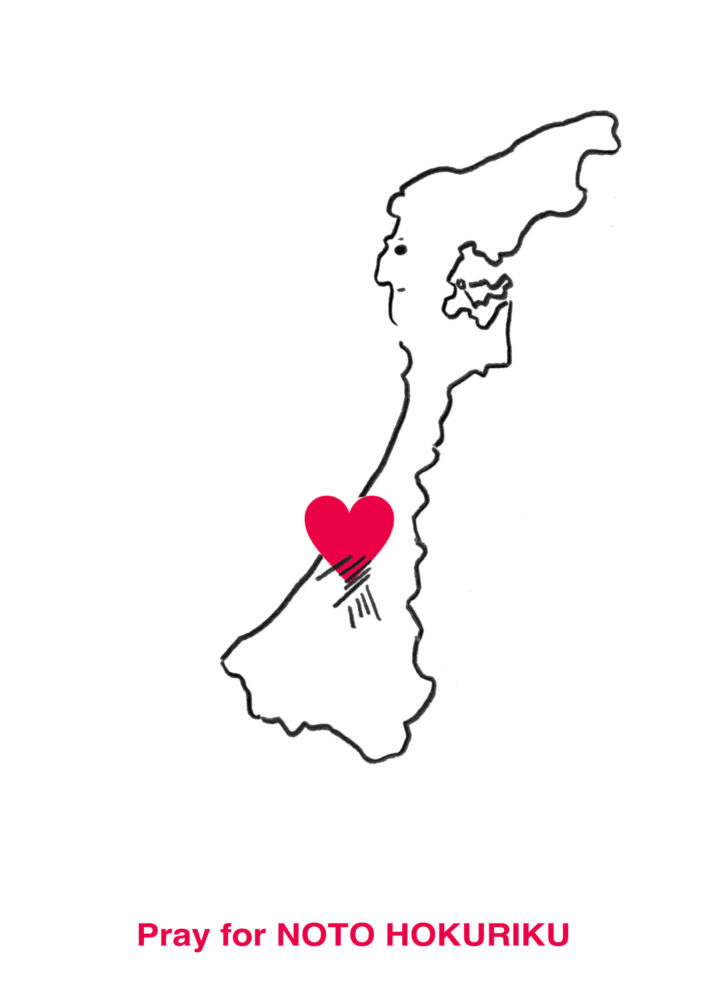

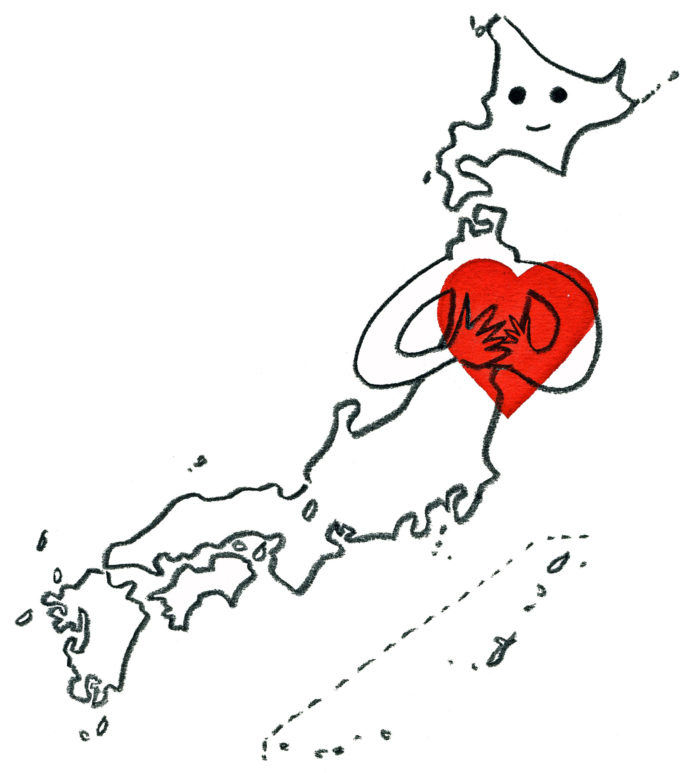

能登で地震のあった夜、義援活動に使えるデザインの配布を始めています。

https://yakuin-records.com/amigos/?p=15978

↑リンク先の画像やこちら↓の画像は自由にお使いください。

また、

この画像を使ったポストカードを印刷し、

SNSで募った希望者に配布しました。

現在在庫が少なくなってしまっていますが、

もしご希望あれば増刷し送りますので、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。

(これらの活動はすべて無償で行っております。)

元旦の16時台に発生した地震なので、

日本の多くの家庭で、普段テレビを見ない人がこの悲劇を目の当たりにしたのが、

東日本大震災以来の状況ではないかと想像します。

仕事で日本各地を巡って気がつくのは、

日本で暮らすほとんどの方は心優しき人であること。

そんな方の想像力を揺すぶらせてしまうのも、

自然災害の恐ろしさと考えます。

東日本を振り返れば、

当時は1年で3万人を超える人が自殺していた時代でした。

日本に暮らす多くの方が生きづらさを感じていたところに、

多くの人命が失われてしまう事態が起きた。

さらには、生活が破壊される事故が起きた。

自分は被災されその瞬間困難に直面されている人と共に、

この瞬間こころを痛めた被災と対岸にある人のことも想像しました。

多くの人が悲惨な映像に接し心をフリーズさせていることは想像出来ます。

そんな1人が小さなアクションを起こすことで、心を1mでも動かすことの重要さを直感し、

誰でも使える日本列島の絵を描いて、3月11日の夜にネットでシェアしました。

今回も同様のアクションを行ってみると、

やはり東日本の時と同じくらいのリアクションを頂き、

能登半島地震に多くの方が心痛めておられることが実感出来ました。

自分のこれまでの経験では、

被災に対して人ひとりが役に立てるフェーズは必ずやってきます。

それが何年後になろうとも、

今困難な状況に置かれている人に対する想像力を失わない限り、

力を必要とされる場面は訪れます。

メディアから伝わる義援活動は、個人の能力を遥かに超えた数字で伝えられたりします。

「〇〇さんが数千万円の寄付を行った」みたいなことですね。

それは素晴らしいことですが、善良な1人がそうした情報に潰される必要は無く、

1人の人間として想像力が途切れぬ分母の小さな働きを考えることも、

困難な状況にある方を助ける力になると信じてもらえたらいいな〜

日本に暮らす心優しき誰か1人が、

今困難に直面している誰か1人の笑顔を作れたら、

それはものすごく大きな力に育ちます。

今は復興では無く、救助と復旧の段階ですが、

いつか復興の段階に入った時、

1人に生まれた笑顔が、そのまわりの人を助ける力になる。

そんな想像を被災の対岸で育てることは、

たとえば、今多くの場所で起きている義援活動の現場に、

風通しの良い会話が生まれることで確かなものになるはずです。

1月2日には近所の仲間のコーヒー屋リトルナップコーヒースタンドが、

正月休みを返上した募金活動を、ボクの絵使って始めました。

自分も駆けつけてみると、

ちょっと驚くくらいのお金が集まっている。

のだが、

それ以上に後から後から駆けつける人たちが無言で募金し、

しかし、その後はみなさん語り合っている。

この意語り合っている風景こそ力だなと。

募金の送り先は北陸出身の店主に安心してお任せ出来ます。

そして、もしこの街で災害が起きた際は、

そこに助け合って生きようとする仲間を想像することが出来るのが、

このような活動の意義のひとつです。

自分の活動を振り返れば、

今から31年前の3月に実家を焼失したところから始まっています。

東京から群馬の実家に駆けつけると、

近所の名もなき人々が余計なことを口にせずただ家族を助けてくれている。

義援とは人が生きるに必要な空気や水を無言で分け合うようなことだ。

その時の実感が、阪神淡路の無力感、

初めてボランティアに参加した中越地震、

実際に自分も被災した福岡東方沖地震、

自分に守るべき子供が出来た直後の東日本を経験し、

自分の当たり前に育ってきて、今があります。

残念ながらXのようなSNS上では、言葉の殴り合いが始まってしまっているのは、

東日本の直後と似ています。

ただ、当時Twitterで語られたことは、

被災エリアで苦しんでいる人が見ることは無く、

(そもそもじーちゃんばーちゃんまだスマホ持っていなかった)

なんとういうか、持論に対する承認欲求が渦巻いていただけのように思えました。

今回の地震では、能登の方が情報に対しての予防線を張っている印象です。

被災の対岸にあると認識されている方におかれましても、

情報の接し方に気をつけて、大切なことは信頼おける人と確認し合い、

心の平穏と被災者への想像力を維持されることが、

災害との戦い方のひとつのように思うのです。

あらためて、

昨年の夏の始まりに歩いた能登の里山の美しさを思うと、

心締め付けられるばかりの今です。

失われたものは取り返しようが無く、

またこれからも多くのものが失われてしまうはずです。

それでもそこに救いを見出すのが人であることは、

東日本でボクが学んできたことです。

災害救助に従事されておられる方のご健闘と、

困難に向き合う皆様の安全を心よりお祈り申し上げます。

初めての能登は飛行機とバスと徒歩。

初めての能登は飛行機とバスと徒歩。