今日な2011年3月11日から3,867日

552週3日

10年7ヶ月

127回めの11日です。

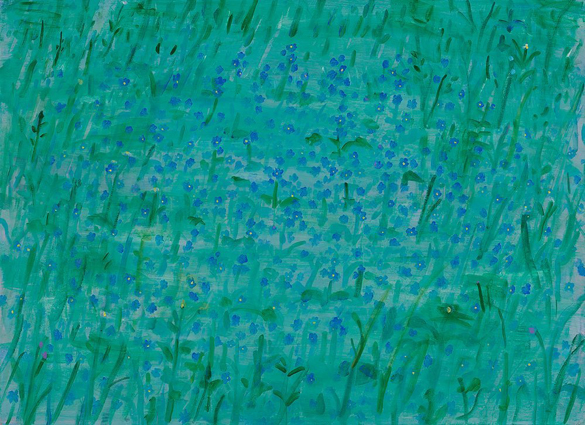

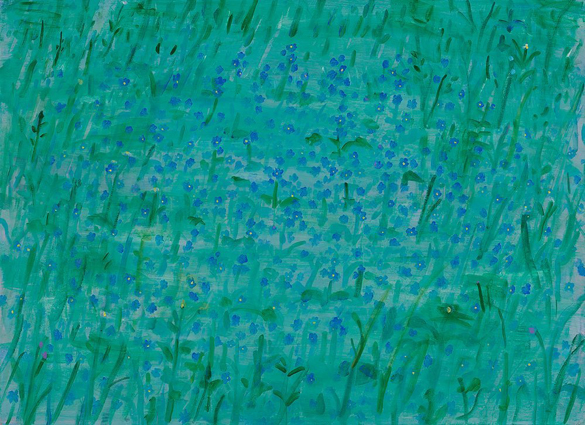

40号の板に描きました。

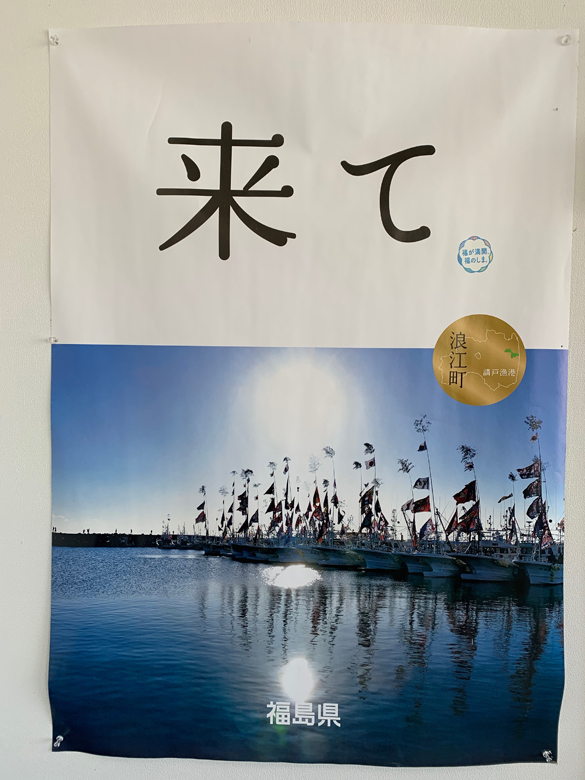

福島県立博物館の学芸員さんが嬉しそうにSNSでシェアしているのを見て、

これは見てみたいなと、朝いちの常磐線特急ひたちに飛び乗り浪江町まで。

常磐線沿線はいわき駅までは何度も来ていたのですが、

それより北は震災からの復旧が進まなかったことや、

原発事故からの復旧過程を興味本位で見ることを避けたい気持ちもあって、

立ち入るタイミングを探っていました。

昨年3月14日、富岡―浪江間(20.8キロ)で運転を再開し、

9年ぶりに全線がつながったとのこと。

富岡の桜並木に久々再会した富岡出身者の姿が報道されたこともあり、

今回このタミングで北に弾け飛んでいった感じです。「初めまして」の いわき駅より北側の土地。

田んぼが綺麗だ〜

海も綺麗だ、太平洋だ〜

人の手の入った景観も美しく、

10年数ヶ月前に人々がどんな思いでこの土地に暮らしていたのか、

ほんとわずかではあるけれど、想像出来ました。

上野駅から3時間15分で浪江駅。新型コロナウイルスの感染拡大は収束傾向にあるとは言え、

上野駅から3時間15分で浪江駅。新型コロナウイルスの感染拡大は収束傾向にあるとは言え、あまり人と接すること無く着いた街は、

光う溢れる伸びやかで気持ちの良い土地でした。

未だ帰宅出来ぬ人、帰宅を諦めた人、この町で生活を再開された人、

あらゆる立場のある人に対する想像力が追いつかずにいる自分ですが、

ここで暮らしていた人にどれだけ愛されていた土地なのかは、

他の美しき土地を巡ってきた経験から想像出来ます。

そして、やはり実際足を運ぶことで、

これまでは報道の望遠レンズの中霞んでしか見えていなかった土地が、

色彩を帯びた熱のあるものとして感じられることは、大きいなあ。

これは、もの心ついた時からモノクロの写真の中にしか存在しなかった熊本県の水俣に、

実際に行ってみた時に起きた変化と一緒。

想像を絶する苦難に襲われた土地について、

ボクはその痛みを想像することを止めることはありません。

しかし、それと同時に当たり前にあった、もしくは今当たり前になりつつある生きる喜び、

そんなものを発見し、自分の中で大切に育ててゆくようなこともやらねばです。

それはどういうことだろうかと、たとえば、田んぼに自生した花を描いてみて、

でもそれはカッコつけた自分の姿に見えたりして、「あ、これは違うな」と塗りつぶし、

また描き、また塗り潰しまた描く。

そんなことを繰り返すことでやっと、風景の中に潜む人の気配や生きるに手が届く。

そんな作業をこれからも繰り返しゆきます。

でないとね、

土地に根付き暮らしてこられた方は、チャラいの簡単に見破ってしまうからね、、

ともかく、会話の糸口になる小さなひと言がこぼれ落ちてくるまで、

カッコつけの自分を塗りつぶしてゆきますよ。

浪江町での滞在は40分ちょっと。

(常磐線のダイヤの都合もあるし、地域にコロナの心配をかけたくないのもあるしね)

しかし、

震災以前に自分が使っていた電気がどんなものであったのか、

では自分が生きてゆくのに足るものはなんだろうって、

あらためて考える旅になりました。

名物の浪江焼きそば、そしてシラス丼、

次は堪能させてもらいますね〜!帰り道、

何度も足を運んできたいわき市の薄磯ビーチから塩屋崎灯台、豊間ビーチとフィールドワーク。

ここもまた絵にしてみよう。

しかし、10年前は水鳥の足跡だけだったビーチが。

そろそろ息子と一緒に来てみようか。

あらためて、

今回描いた絵は現在開催中の展覧会に出展しています。

ただ花を描いてあるだけの絵ですが、

ご自身の中にあるなにか大切なものと会話してもらうきっかけになればいいなと、

願っております。